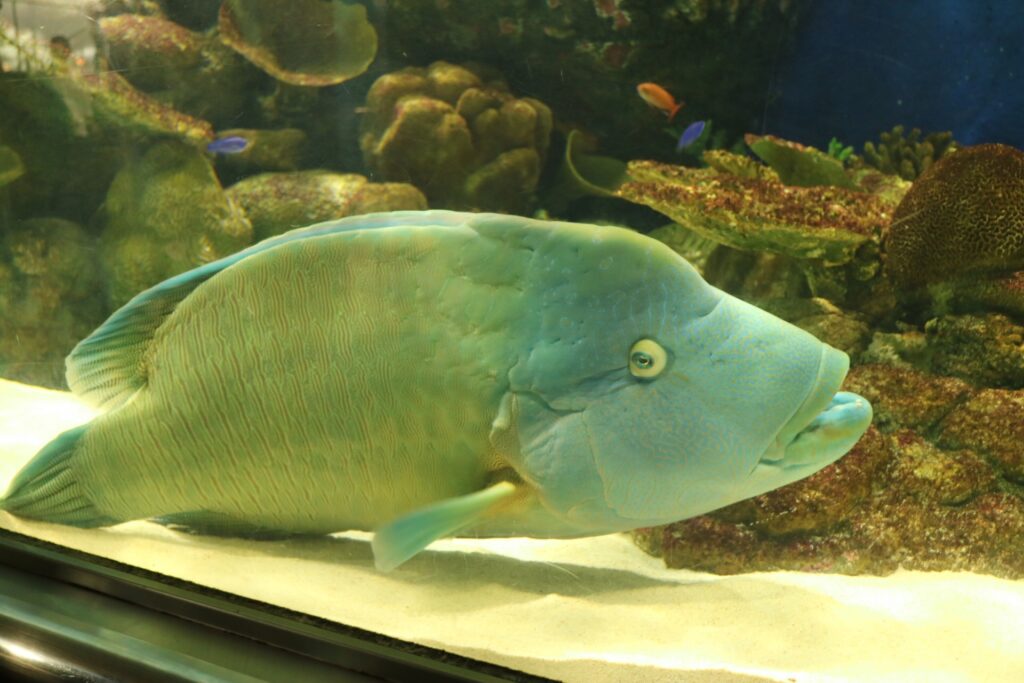

水族館のサンゴ礁エリアの大きな水槽を覗いてみると、一際大きなエメラルドグリーンの魚が泳いでいるのを見かけると思います。ナポレオンフィッシュという名前でも有名な魚で、和名はメガネモチノウオと言います。

今回はベラの仲間の中で最も大きくなるメガネモチノウオの話をしたいと思います。

2つの名前を持つ魚

標準和名はメガネモチノウオと言い、幼魚から成魚の時の眼の後方にある黒色のラインが、眼鏡をかけているように見えることから名が付きました。

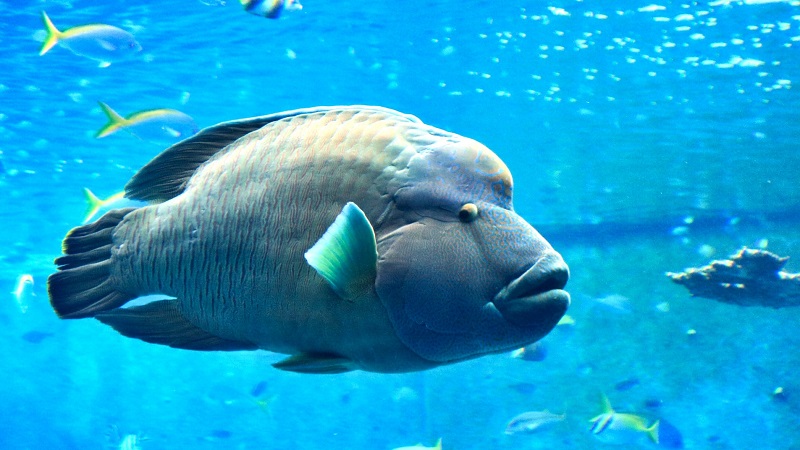

別名のナポレオンフィッシュは、成魚になると突出してくる額のコブが偉人のナポレオンの軍隊帽に見えることからそう呼ばれるようになったそうです。

姿が全然違う幼魚と成魚

メガネモチノウオはきれいなエメラルドグリーンの体色に、大きな体、大きく突き出たコブを持ち大きな唇をもつイメージですが、幼魚の時は全く違う色、形をしています。

黄白色の体に暗褐色の斑点が全身に散在し、コブと大きな唇はありませんが眼の後方の黒いラインは成魚よりはっきりしています。

ナポレオンの由来のコブはかなり成長した老成魚に見られることが多く、まだ若い成魚は微かに突き出ているだけのコブの予備群があるという感じです。

ベラの仲間お馴染みの性転換

メガネモチノウオは世界最大のベラの仲間です。ということは過去の記事でお話ししたコブダイやホンソメワケベラと同じように、checkメスからオスへと性転換します。

生まれてきたときはメスで成長するにつれて、体色が変化しコブが少しずつ出始めたぐらいからオスへと変化していきます。

つまりメガネモチノウオのもつコブは、立派なオスの象徴なのです。

実は丈夫な歯の持ち主

メガネモチノウオは貝やウニ、甲殻類などを食べています。口の中を見てみると小さな歯が少しだけ見えますが、この歯は獲物をつかむだけに使います。

喉の奥には咽頭歯(いんとうし)という上下に平たくゴツゴツした歯が並んでいます。check獲物を吸い込むように口の中に入れて、その咽頭歯を使って硬いものでもかみ砕いて食べることができます。

水族館では魚の切り身、殻付きのエビ、殻が付いたままの二枚貝などを与えています。

水族館に来たばかりの時は、なかなか餌を食べてくれませんが徐々に環境に慣れてくると、警戒しながらも餌を口に入れたり出したりを繰り返して飲み込んでくれます。

昼行性の魚

メガネモチノウオはとても分かりやすい昼行性の魚です。明るい昼間は活発に泳ぎ回りますが、暗くなるとサンゴや岩の陰に身を隠して体を休めます。

これは水族館でも同じ行動が見られます。たまにかなり疲れていたのか、岩にもたれかかって体がかなり斜めになっている個体も見たことがあります。

縄張り意識も強いため水槽には基本的に1匹だけ入れて飼育するようにしています。

実はかなり臆病

これは私の経験談にはなりますが、今までメガネモチノウオを飼育してきて思ったのは、大きな体なのにかなり臆病だという事です。

もちろん個体差もあります。例えば大きな水槽で飼育しているため、水槽の掃除で潜った時には常にダイバーとの距離を保って、近づけば一目散に逃げていきます。

かなり人間になれた老成魚はどうどうとしていて、逃げも隠れもしませんが、だいたいの若い成魚はいつまでたっても慣れてくれず警戒心を強めたままです。

前記したように与える餌にも慎重になってしまい、しばらくは水槽の底に餌が沈んだままになることもしばしばです。

食用も鑑賞用もかなりの高級魚

日本では琉球列島以南で稀に食用として利用されています。ただあまり数が採れないこともあり、流通は多くないようです。かなり美味しい魚としても地元では知られており、高値で取引されている高級魚です。

一方観賞用の魚としても人気があり、なかなか手に入らないことから、体長30㎝のものでも数十万以上はするこちらも高級魚として扱われています。

絶滅の危機にあるメガネモチノウオ

近年メガネモチノウオの数がかなり減少傾向にあります。理由は主に食用や鑑賞用目的による乱獲、また生息地となっているサンゴ礁の減少などがあげられます。

2004年にはレッドデータブックの絶滅危惧種(EN)に指定され、同年にワシントン条約附属書Ⅱに掲載され国際的な取引が制限されています。

しかし最近になって研究も進んでおり、大学の研究により卵から稚魚を育てることが成功しさらなる種の保存に期待が寄せられています。

コメント